仕事をして年金が減る!?在職老齢年金制度とは

在職老齢年金制度とは

一定の収入を得ながら年金を受給する人に対し、年金額(老齢厚生年金)の調整を行う制度です。

日本の年金制度の中でも重要な役割を果たしてきましたが、時代の変化に応じて何度も見直しされています。

今回は在職老齢年金制度を紹介したいと思います。

在職老齢年金制度の目的

・高齢者の過度な二重受給(給与と年金)を防ぐ

・年金財政の安定を図る

・高齢者の労働市場への影響を調整する(年金をもらいながらの労働を抑制する)

制度の歴史と変遷

1942年(昭和17年):厚生年金制度の創設

・日本の年金制度は、戦時中の1942年に厚生年金保険法が制定され、本格的にスタート

・当時は、定年後の生活保障が目的で、在職老齢年金制度は未整備だった

1965年(昭和40年):在職老齢年金制度の創設

・高齢者が年金を受給しながら働くことが想定されるようになり、在職老齢年金制度が導入

・55歳以上の厚生年金受給者が一定以上の賃金を得た場合、年金が減額される仕組みが導入された

1985年(昭和60年):定年延長と制度改正

・日本の高齢化が進み、定年延長(60歳定年制の普及)に伴い、在職老齢年金の調整基準を変更

・60歳以上の厚生年金受給者に対する支給調整が強化された

2002年(平成14年):60歳以上の支給調整強化

・60歳〜64歳の在職老齢年金の基準が厳しくなり、年金の支給停止がより頻繁に発生するようになった

・一方で、65歳以上は緩和され、年金+賃金の合計が47万円を超えると調整が入るようになった。

2018年(平成30年):年金改革の議論が活発化

・高齢者の就業促進が進められ、在職老齢年金の「減額措置の廃止や緩和」が議論され始める。

2022年(令和4年):在職老齢年金の基準額引き上げ

・65歳以上の支給停止基準額が47万円→50万に引き上げ

・高齢者が働きやすくなるように調整

2025年(4日):更なる緩和

・支給停止基準額が50万円→51万円に引き上げ

・今後も、さらなる基準額の引き上げが検討されている

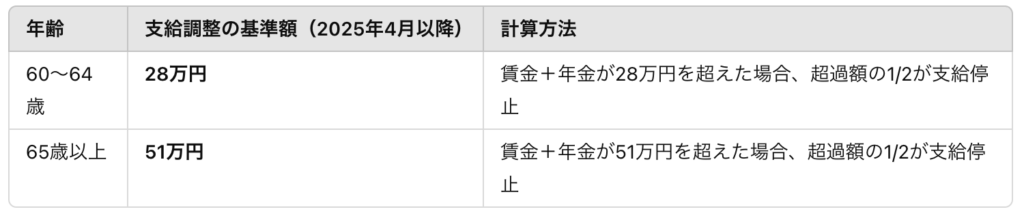

仕組み(2025年4月改正後)

・60〜64歳の基準額(28万円)は据え置き

・65歳以上の基準額は引き上げられたため、働きながら年金は受給しやすくなった

・「老齢厚生年金の月額」と「月給・賞与(直近1年間の賞与の1/12)」の合計が51万円以下なら満額支給

例:

老齢厚生年金:月額10万円

給与:月額40万円+賞与5万円(年間60万円 60÷12ヶ月=5万円)=45万円

合計収入:10万円+5万円=55万円

超過額:55万円ー51万円=4万円

支給停止額:4×1/2=2万円

実際に受け取れる年金額→10万円ー2万円=8万円

今後の見通し

・2026年以降さらに基準額の引き上げ(62万円案など)が検討中

・少子高齢化の進行により、「年金をもらいながら働く」ことが当たり前の社会へ以降してく可能性が高い

・一方で、財政負担を抑えるために、年金の支給開始年齢引き上げ(70歳以降)も議論されている

まとめ

・1965年に在職老齢年金制度がスタートし、年金と労働収入の調整が行われるようになった

・2002年、2022年、2025年などに基準額の引き上げが行われ、高齢者が働きやすくなっている。

・今後も緩和の方向性が強まり、高齢者の労働参加を促す制度改革が進む見込み

この制度は年金の財政バランスを保ちつつ、高齢者の就労意欲を維持するための仕組みとして、時代に応じて柔軟に変化しています。