遺言(いごん)の種類

遺言(いごん)は、自分が亡くなった後の財産の分配方法を決めるための法律文書です。

※遺言(ゆいごん)は、死後に備え生前に言い残す言葉の総称

正しく遺言を残すことで、相続トラブルを防ぎ、希望通りの相続を実現できます。

遺言はいくつか種類がありますので、紹介していきます。

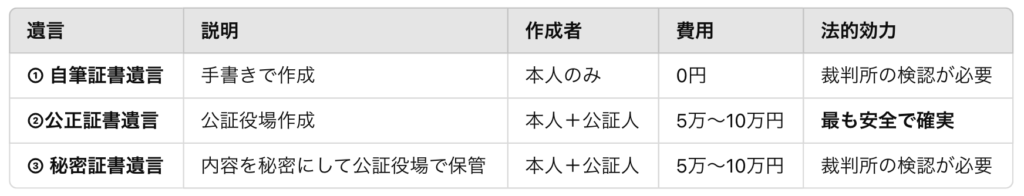

1.遺言の主な種類

遺言には、法的に認められた3種類があります。

☆遺言は「公正証書遺言」が最も安全で推奨される!

ただし、状況に応じて適切な遺言の種類を選ぶことが重要です。

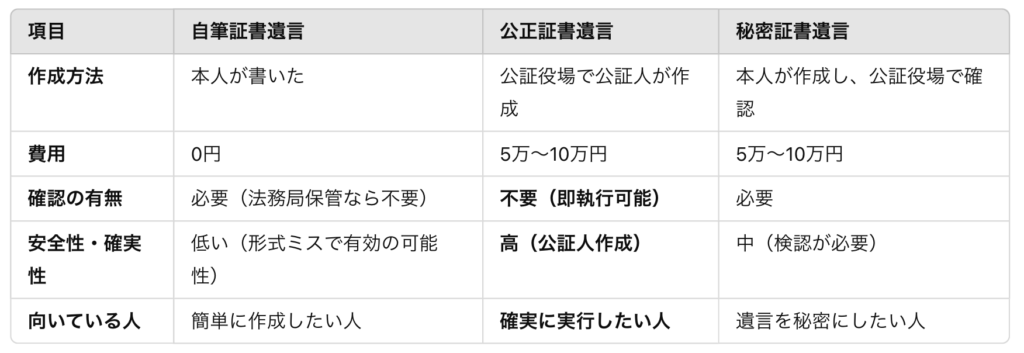

2.各遺言の種類とメリット・デメリット

①自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

▶︎本人が全て手書きで作成する遺言(2020年以降、一部パソコン入力可)

◯メリット

・費用ゼロ(紙とペンだけで作成可能)

・誰にも知られず作成できる

・思い立った時にすぐ書ける

・法務局で保管すると検認が不要

×デメリット

・形式を間違えると無効になる

・紛失、改ざん、隠匿されるリスク

・相続発生後、家庭裁判所の「検認」が必要

・筆跡を疑われるケースがある

☆こんな人におすすめ

・財産が少なく、相続人が少ない場合

・急ぎで遺言を作成したい場合

・コストをかけたくない場合

🔲作成方法(要件)

1.全文を手書き(パソコン入力不可。ただし財産目録はパソコン可)

2.日付・署名入力

3.押印(実印または認印)

4.封筒に入れ封印(保管する場合)

5.法務局で保管すれば、検認不要

②公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

▶︎公証役場で公証人が作成する、最も信頼性が高い遺言

◯メリット

・法的に最も安全で確実

・裁判所の「検認」が不要

・原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配なし

・公証人が作成するため、無効になるリスクがない

×デメリット

・費用がかかる(財産額により5万〜10万円)

・証人2人が必要(通常は弁護士、司法書士が証人)

・公証役場に行く手間がかかる(または出張費用が必要)

☆こんな人におすすめ

・相続トラブルを防ぎたい場合

・財産が多いor複雑な場合

・不動産、事業など大きな資産がある場合

・認知症などで将来の意思表示が難しくなる可能性がある場合

🔲作成方法

1.公証役場に予約

2.公証人と遺言の内容を相談

3.証人2人とともに公証役場で作成・署名

4.原本を公証役場に保管

5.遺言の正本・謄本を受け取る

公正証書遺言は最も信頼性が高く、確実に相続を実行できる!

③秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

▶︎遺言の内容を秘密にしつつ、公証役場で「存在」を証明をしてもらう遺言

◯メリット

・遺言の内容を誰にも知られずに済む

・公証役場で「遺言が存在する」ことを証明できる

・パソコンで作成可能

×デメリット

・家庭裁判所の「検認」が必要

・形式を間違えると無効になる可能性

・実務上あまり使われない(実筆証書or公正証書の方が一般的)

☆こんな人におすすめ

・遺言の内容を絶対に秘密にしたい場合

・特定の相続人以外に財産を譲りたい場合

🔲作成方法(要件)

1.遺言の内容を紙に印刷・作成

2.封筒に入れ、封印

3.公証役場に持参し、公証人と証人2人の前で署名

4.公証役場で「遺言が存在する」ことを証明

5.遺言書を自分で保管(紛失注意!)

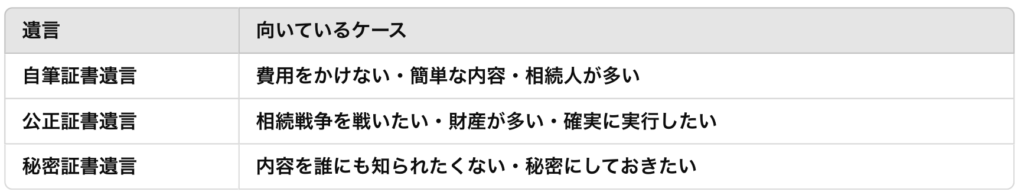

3.遺言の選び方

☆最も確実でおすすめなのは「公正証書遺言」

遺言の有効性やトラブル防止のため、専門家に相談しながら作成すると安心です。

まとめ

・手軽に作成したいなら「自筆証書遺言」(ただし法務局で保管推奨)

・確実で安心なのは「公正証書遺言」(相続トラブルを防げる!)

・内容を秘密にしたいなら「秘密証書遺言」(ただし業務上少ない)

遺言を正しく作成して、スムーズな相続を実現しましょう!