【徹底解説】2025年問題とは?高齢化社会の転換点と私たちの暮らしへの影響

はじめに:2025年問題とは?

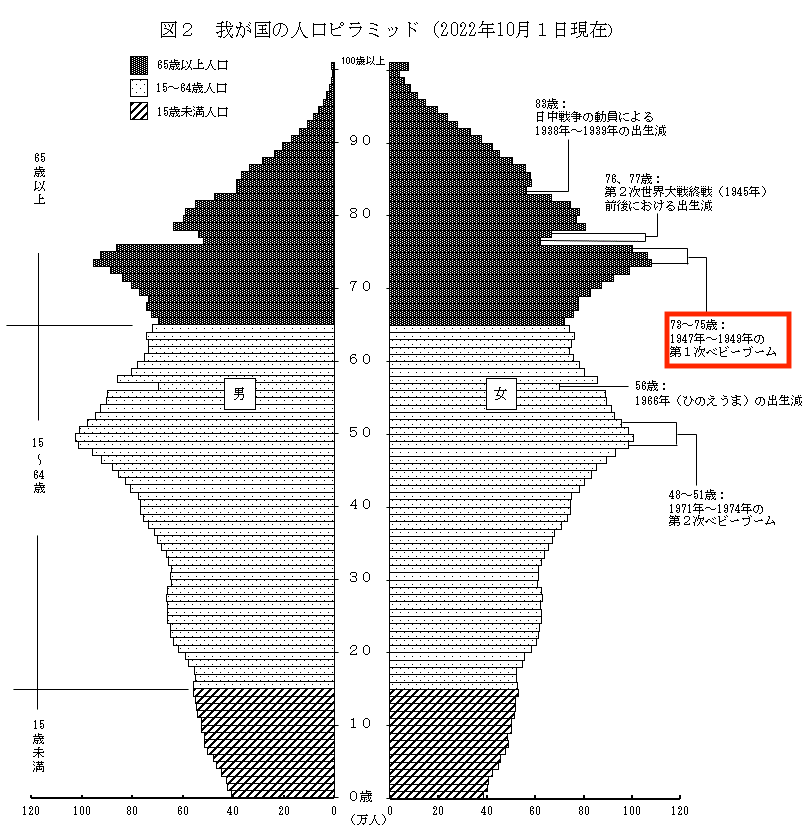

「2025年問題」とは、日本社会において**団塊の世代(1947~1949年生まれ)**が全員75歳以上の後期高齢者となることで、医療・介護・年金などの社会保障に大きな負担がかかると予測されている深刻な社会課題です。

背景にあるのは、日本の急速な高齢化と少子化の進行。これにより、社会構造や制度、生活様式の見直しが迫られています。

2025年問題の背景と基本情報

団塊の世代とその影響力

団塊の世代は、戦後の高度経済成長期を支えた人口ボリュームの大きい世代です。2025年に全員が後期高齢者となることで、医療や介護サービスの需要が急増すると予想されています。

出典:統計局人口推移 https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2022np/index.html(2024年10月13日)

1. 団塊の世代の後期高齢化と社会保障への影響

75歳以上になると、次のようなリスクが高まります。

- 病気や身体機能の低下により入院や医療サービスの利用が増える

- 要介護認定率の上昇により、介護サービスのニーズが急増

特に「後期高齢者医療制度」にかかる費用が増大することが懸念されます。

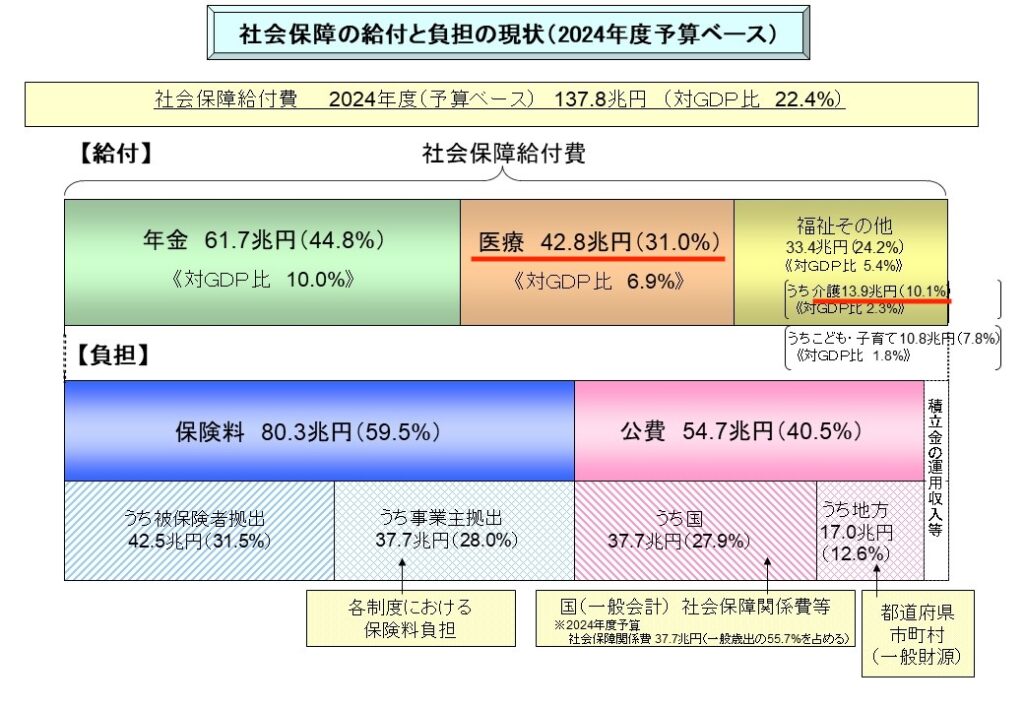

2. 医療費・介護費の急増

- 医療費:2024年度で約43兆円に到達(高齢者層が多数を占める)

- 介護費:介護保険制度の利用者が急増、施設・人材不足が深刻化

出典:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21509.html(2024年10月13日)

3. 労働人口の減少と現役世代への負担

- 少子高齢化の進行により、15〜64歳の生産年齢人口が減少

- 社会保障制度の維持には現役世代からの保険料や税金が不可欠

結果として、1人あたりの負担増加が予想され、現役世代の生活や働き方に影響が出る恐れがあります。

4. 介護人材の不足と現場の疲弊

- 2025年には約38万人の介護職員が不足すると試算されています

- 施設不足、スタッフの過重労働、離職率の高さが課題です

外国人労働者の受け入れや、介護ロボット導入も進められていますが、即効性は限定的で、根本的な人材確保策が求められます。

2025年問題が引き起こす社会的課題

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 医療・介護インフラの整備不足 | 都市部でのベッド不足、地方での施設不足など深刻化 |

| 社会保障制度の財政悪化 | 年金や介護保険の持続可能性が問われる |

| 地域格差の拡大 | 地方での医師・介護スタッフ不足が特に深刻 |

国の対策と私たちにできること

1. 地域包括ケアシステムの推進

住み慣れた地域で、医療・介護・福祉・生活支援が一体となって提供される仕組みです。

2. 生涯現役社会と働き方改革

- 定年後も健康な限り働ける環境の整備

- 高齢者の社会参加により、年金依存を減らし経済的自立を後押し

3. テクノロジーの活用(AI・介護ロボット)

- 介護現場の人手不足対策

- 業務の効率化と職員の負担軽減に寄与

出典:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209634.html(2024年10月13日)

結論:未来に備え、社会全体で取り組むべき課題

2025年問題は一部の人だけではなく、日本社会全体に関わる問題です。以下のような姿勢が求められます。

- 高齢者本人:できる限り健康を維持し、自立した生活を心がける

- 現役世代:制度の理解と、将来への備えを始める

- 政府・企業・地域:制度改革と支援体制の構築、協働の仕組みを整える

関連情報・参考資料

編集後記(ニカドットより)

人生100年時代。2025年問題は避けられない未来ですが、今から知り、考え、行動することで、より安心して年を重ねることができます。

ニカドットでは、これからも「未来に向けて準備する大人たち」を応援していきます。