人間関係⑥〜地域包括ケアシステム〜

地域包括ケアシステムとは

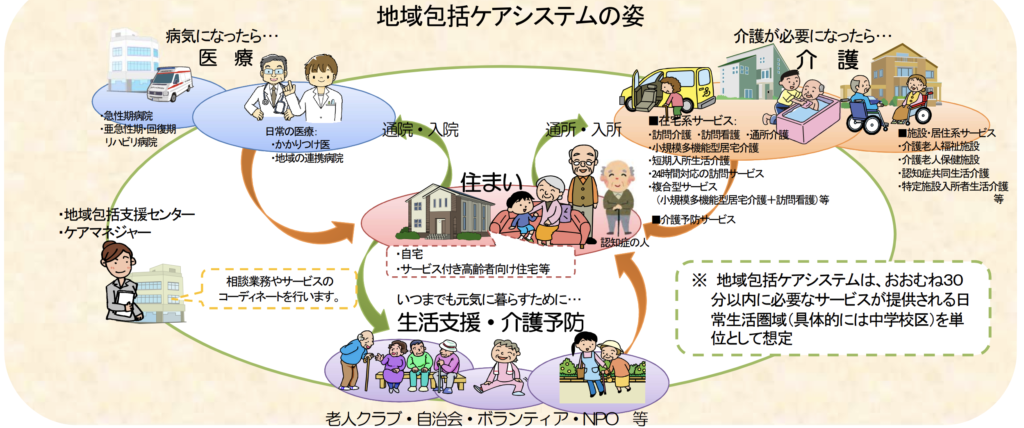

高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を人生の最後まで続けられるように、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」を包括的かつ一体的に提供する体制を指します。

出典:厚生労働省HP 地域包括ケアシステムhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html(参照日:2025年2月8日)

構成要素

1.住まい

自宅やサービス付き高齢者向け住宅など、高齢者が安心して生活できる居住環境の提供。

2.医療

かかりつけ医や地域の医療機関との連携により、必要な医療サービスの提供。

3.介護

訪問介護やデイサービスなど、適切な介護サービスの提供。

4.予防

介護予防や健康増進のための取り組み。

5.生活支援

配食サービスや見守り活動など、日常生活を支える支援。

背景と目的

日本では、少子高齢化が急速に進行しており、特に団塊の世代が75歳以上になる2025年以降、医療や介護の需要が大幅に増加すると予想されています。

このような状況に対応するため、地域全体で高齢者を支える体制の構築が求められています。

厚生労働省でも、地域の包括的な支援・サービス提供サービス(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。

→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html(厚生労働省HP 地域包括ケアシステム)

取り組み事例

各自治体では、地域包括ケアシステムの構築に向けた様々な取り組みが進められています。

例えば、地域包括支援センターを中心に、医療・介護・福祉の関係者が連携し、高齢者の生活支援や介護予防活動を推進しています。

→都会での取り組みhttps://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/model01.pdf(厚生労働省HPより 東京都世田谷区の取り組み)

→特養等の施設の機能を地域に展開https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/model10.pdf(厚生労働省HPより 鳥取県境港市、米子市の取り組み)

課題

・人材不足

医療・介護従事者の確保が難しい。

・地域間格差

地域によって提供されるサービスに差がある。

・認知度の低さ

住民への周知が十分でない

これらの課題を解決するためには、地域の実情に応じた柔軟な対応と、住民の積極的な参加が重要です。

まとめ

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域での安心して暮らし続けるための重要な仕組みです。

地域全体で支え合う体制を構築することで、誰もが安心して暮らせる社会になると思います。

前回の「見守りネットワーク」もそうですが、認知度はとても低いと思います。

素晴らしいシステムなので、もっと認知されれば人材不足や応援されることも増えて来るのではないかと思います。

このサイトでも微力ながら、応援していきたいです。